| 製作ポリシー・過程 |

| ■ Mk-94製作ポリシー |

| ■ 部品の入手 |

| ■ 問題点対策 |

| ■ 本機の実績 |

| 回路とソフトウエア |

| ■ クリスタルフィルタ |

| ■ PLLとDDSのコラボ |

| ■ PICマイコンと限界 |

| ■ 受信部の各ステージ |

| ■ 送信部の各ステージ |

| 資料室 |

| ■ ブロック図 |

| ■ プロフィール |

Top Page |

| 部品の入手について |

|

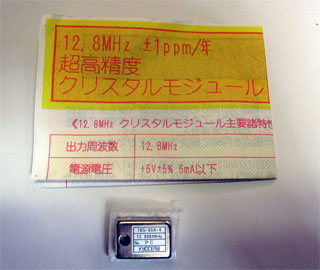

SSBを出すためには、どうしてもクリスタルフィルタやバランスドモジュレータが、周波数をワンタッチで切り替えるにはPLLやDDSが、こうした特殊な部品はもちろんのこと、RF用のコイルやFET/TRなども、どんどん入手できなくなってきています。 まずはこれら主要なパーツが入手できるのか? を調査するところからプロジェクトはスタートしました。 結果下記の結論となり、「現時点では、まだ可能」と判断しました。 ・ コントロールはMk-92で実績のある、PICマイコンとLCD表示機を使う。ただし、必要なI/Oの数がMK-92とは桁違いなので、別型番のPICを使用する必要あり。表示機も、大型のものを使い、周波数表示を大きく、モードなどの情報もすべてここに表示させる。 ・ モード切り替えなど、ほとんどのコントロールはキーボードから行う。 ・ DDSのICはアナログデバイスのものが現行品として入手できる。また、PLLも携帯電話用のものが入手できそう。(実はこの考えは甘かったのですが) ・ 周波数の「原発」は秋月電子で入手できるTCXO(温度補償型クリスタルモジュール)を基準発振器とし、MK-92で失敗したような、周波数ズレを起こさせない。 ・ VFOやモジュレーションに必要な周波数は、すべてDDSをソフトウエアでコントロールすることで生成する。結果、昔のSSB・CW機のような特殊な周波数のクリスタルを特注する必要をなくす。 ・ 今時入手困難なクリスタルフィルタの入手に固執せず、素直にラダー型のクリスタルフィルタを自作する。 ・ 幸運なことに、製造中止となっているものの、デュアルゲートのFETや2SK241のような定番のFETはサトー電気や若松通商で入手可能。同様に、ドライブやハイパワー段のTRも保守品を使うしか手がなさそう。 ・ コイルは基本的にFCZコイル。ハイパワー部分はアミドンのトロイダルコア。実際には、これに加えて サトー電気で扱っている「7sコイルキット」で6MHzのIFTを製作することになりました。 ・ 運良くマルツで現行品のJRC製バラモジIC「NJM2954」を入手。

|